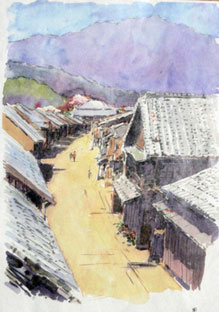

関宿は、鈴鹿山脈の東麓にあり、古代には越前の愛発(あらち)、美濃の不破と共に三関と言われた鈴鹿の関の置かれた交通の要所でした。関宿は両端にそれぞれ追分があり、西の追分は、東海道と伊勢別街道が分岐し、道標には、「右 さんぐう道、左 江戸道」「是より外宮十五り」の刻銘が見えます。東の追分には大鳥居があるが、これは、ここから伊勢神宮を遥拝するためのものです。西の追分は、東海道と奈良へ通じる大和街道の分岐点です。 旅人の道中安全を祈願して「南無妙法蓮華経・ひたりハいかやまとみち」の石碑が建立されています。

★町なみは、東西に長く西端に観音山と城山が両立し、その間の狭い場所に西の追分があります。 |

|

| 宿場全体は、河川によってできた標高10mの河岸段丘の上に成り立っています。中世には、地蔵信仰が盛んで、関の地蔵は、多くの参拝客で賑わい門前町の様相を呈するようになりました。近世に入り、慶長6年(1601年)の徳川家康による宿駅制度により、関も東海道の正式な宿駅として整備され、主要街道の分岐点という立地からおおいに栄えました。天正14年(1843年)の「東海道宿村大概帳」によると、家数632戸、人口1942人、本陣2、脇本陣2、旅籠42とあります。 |

|

|

代表的建築が旅籠「玉屋」があります。現在は修景され歴史資料館として公開されています。平入り2階建てで1階は真壁で格子、2階は大壁で塗り込めとなり、1階と2階の階高はほぼ等しい本格2階であるから真壁と大壁の面積比率も対等となり、2階の虫篭窓の竪格子も長い格子となっています。さらに特徴的なのは、この広い白漆喰の壁面を生かし、屋号「玉屋」にちなんだ宝珠の玉(玉から火焔があがる様)をかたどった虫籠窓が設けられていることです。 |

|

|

|