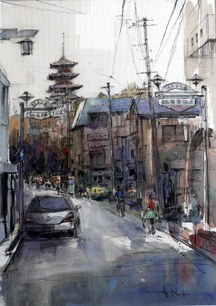

・古都・奈良はユネスコの世界文化遺産に指定されたおり、古いまちなみの残る戦災に遭わなかった町です。奈良公園の近く、猿沢池から南へ歩いて5分ほどの所に“ならまち”はあります。この町の歴史は古く、奈良時代には都(平城宮)が置かれ明日香から日本最古の寺院である飛鳥寺が移築され元興寺となりました。ならまちはその境内に位置し、当時の路(条坊)は現在も街路として使われています。

・古都・奈良はユネスコの世界文化遺産に指定されたおり、古いまちなみの残る戦災に遭わなかった町です。奈良公園の近く、猿沢池から南へ歩いて5分ほどの所に“ならまち”はあります。この町の歴史は古く、奈良時代には都(平城宮)が置かれ明日香から日本最古の寺院である飛鳥寺が移築され元興寺となりました。ならまちはその境内に位置し、当時の路(条坊)は現在も街路として使われています。 |

江戸時代に入り奈良奉行が置かれ、大寺院の門前町として又、晒しや酒などの産業の町として発展しました。ならまちの中心、元興寺には極楽坊本堂、禅室など4つの国宝と東門、弘法大師座像など7つの重要文化財があります。さらに、ならまち全体では藤岡家住宅など29点の重要文化財が存在します。

|

|

藤岡家 |

ならまち格子の家は元興寺の藤岡家住宅の斜め前にあり、ならまちに住む町人の伝統的な町家を再現しています。間口は3間ほどであるが奥行きはその5倍以上あり多くの人が都市に住み且つ、自然とふれあうくらしの知恵が読みとれます。 |

格子の家・中庭

|

ならまちの民家の屋根や軒先に様々な表情の「鍾馗様」がいる |

|

・西新屋町の奈良町資料館は、旧元興寺本堂跡にあり、昔、町の入口にあったとされる“ならまち木戸”をくぐって中に入ります。中には江戸時代の絵看板などレトロな看板700点が展示されています。ならまちの軒先に赤い丸い玉が連続してぶら下がっている光景をよく見かけます。これは「身代わり猿」といって、猿が手足をくくり丸くなってお腹に帯をしている“ぬいぐるみ”です。これを持っていると災難を代わりに受けてくれるばかりか願いをも叶えてくれるそうです。

ならまちの民家の屋根や軒先によく見ると、様々な瓦の人形が乗っているこれは、「鍾馗様」で唐の玄宗皇帝を悩ました病魔を退治した魔よけの神様です。

|